まずは結論:孫へのプレゼントは「実用品」+「親への事前相談」+「年齢に合う小さめ」が鉄則です。

相場は「誕生日5,000〜10,000円」「入園・入学祝い10,000〜15,000円」が安心ライン。

大型や未相談の高額品は「迷惑」と受け取られるリスクが高いので注意しましょう。

祖父母から孫へプレゼントを贈るとき、つい「これなら喜ぶだろう」と自分目線で選んでしまいがちです。

しかし実際には「大きすぎて置き場所に困った」「教育方針に合わず使われなかった」など、親世代にとっては負担になるケースも少なくありません。

この記事では、実用性・親世代への配慮・年代別の視点を取り入れながら、失敗しないプレゼント選びのコツをまとめました。

- 実用性と家族目線を両立する判断軸が分かる

- 事前に相談すべき内容と相場感が把握できる

- 年齢や発達段階に合うジャンルの選び方が理解できる

- 置き場所や管理負担を避ける具体策が学べる

祖父母から孫へプレゼントを選ぶときの基本方針

- 実用性と親世代の管理しやすさを重視

- 年齢や発達段階に合うギフトを意識する

- 大きすぎる・かさばる物を避ける

- 教育方針に沿わない物は事前相談で回避

- 予算と相場の目安を共有して安心感を

実用性と親世代の管理しやすさを重視

日常でよく使う実用品は、満足度の安定感が高いプレゼントです。通園・通学・外遊びなどの具体的なシーンをイメージしながら、「誰が使い、どこに保管し、どうやって手入れするか」まで考えて選ぶと失敗が減ります。

例:

さらに、収納のしやすさや洗いやすさは、親の負担を軽減し、結果として子どもの使用頻度を高めます。

年齢や発達段階に合うギフトを意識する

子どもの発達段階に合ったプレゼントは、成長をサポートしながら長く使える利点があります。

発達に合わせて「今ちょうど楽しめる」「少し先まで使える」ものを選ぶと、親世代からの評価も高くなります。

大きすぎる・かさばる物を避ける

大型のジャングルジムや巨大なぬいぐるみは、一見インパクトがあり「孫が喜ぶだろう」と思いがちです。けれども実際には、置き場所や管理が親世代にとって大きな負担となります。とくに日本の住宅事情では収納や生活スペースに余裕がなく、「どうやって片づければいいのか」と悩ませてしまうケースも少なくありません。

さらに近年では、物を増やさない暮らしを大切にする ミニマリスト志向の親世代 も増えています。そうした家庭に大型アイテムを贈ると、「気持ちはありがたいけれど正直困る」「もらって迷惑」という本音につながり、せっかくの好意が裏目に出てしまう可能性があります。

どうしても贈りたい場合は、次の工夫が必要です。

- 折りたたみ可能かどうか

- 祖父母宅に置いて遊ぶ形にできるか

- 収納や移動が一人でできるか

また、一時的な流行に偏ったアイテムも「すぐ飽きた」「結局は収納の邪魔になった」という失敗につながりやすいため、冷静に選ぶ必要があります。

つまり「インパクトのある大きなプレゼントほど、実はリスクが大きい」という事実を祖父母世代は知っておくべきです。見た目や喜ぶ瞬間だけで判断せず、親世代の暮らしに本当に馴染むかどうかを軸に考えることが、トラブルを防ぎ「ありがたい」と思われるプレゼントにつながります。

教育方針に沿わない物は事前相談で回避

祖父母世代が陥りやすい落とし穴の一つが「孫が欲しがっているから」という理由でゲーム機や高額なおもちゃを買ってしまうことです。

確かにその瞬間は孫に喜ばれますが、親世代から見ると「教育方針を無視された」「勝手に買われて困る」という大きな不満につながりやすい案件です。結果的に、孫と仲良くなりたい気持ちが裏目に出て、嫁や娘と関係が険悪になってしまうケースも少なくありません。

だからこそ、「親世代の教育方針に沿うかどうか」を最優先に確認することが重要です。

「これを買ってあげていい?」と単に聞くのではなく、「この中からならどれが助かる?」と選択肢を示す形で相談すれば、親世代も答えやすく、トラブルを未然に防げます。

「孫が欲しがるから買ってあげたい」という気持ちを否定する必要はありません。

ただし、その一歩を踏み出す前に「親はどう考えているか?」と立ち止まることが、最終的に孫との信頼関係も、親世代との関係も守る一番の近道です。

予算と相場の目安を共有して安心感を

プレゼント相場の目安一覧

| シーン | 相場の目安 | 親に喜ばれるジャンル | 避けたい例 |

|---|---|---|---|

| 誕生日 | 5,000〜10,000円 | 実用品・文房具・衣類 | 大型ぬいぐるみ |

| 入園・入学祝い | 10,000〜15,000円 | 通学リュック・学用品 | 未相談のランドセル |

| クリスマス | 〜5,000円 | 図鑑・ボードゲーム | 高額電子機器 |

プレゼントの金額は、親世代にとって心理的な負担に直結します。あらかじめ一般的な相場感を共有しておくと、安心して受け取ってもらいやすくなります。

「高価だから良い」というわけではなく、無理なく続けられる範囲で、日常的に役立つ品を選ぶことが何より大切です。

また、プレゼントは誕生日や行事だけでなく、ちょっとしたタイミングでも贈りたくなるのが祖父母の心情です。しかし、毎回高額な品では、親世代に「負担をかけられている」と感じさせてしまう可能性があります。

👉 普段は少額で気軽な品を選び、特別な節目には少し値の張るものを贈るなど メリハリをつけること が重要です。

さらに注意したいのは「孫が欲しいと言ったから」という理由で、何でも買い与えてしまうことです。祖父母にとっては喜ばせたい一心でも、親世代にとっては「教育方針を崩された」と感じる要因になりやすく、結果的に嫁や娘との関係を悪化させることにもつながります。

お金を掛ける=愛情ではありません。

「本当に必要か」「親世代に迷惑にならないか」を一度立ち止まって考えることが、安心して喜ばれるプレゼント選びの第一歩です。

祖父母から孫へ 親も喜ぶ ― 具体的なプレゼントの選び方

- 年代別おすすめプレゼント例

- 入園・入学祝いで喜ばれる実用品

- 人気アイテムの参考例(Amazon・楽天)

- 孫との時間を増やす「体験型ギフト」

- 失敗しないプレゼント選びの3つのコツ

- 祖父母から孫へ プレゼントのまとめ

年代別おすすめプレゼント例

ここで、年代別おすすめプレゼントのポイントを整理しておきます。

乳幼児期(0〜2歳)

この時期は「親が管理しやすいか」が最大のポイントです。音の大きなおもちゃや部品の多いセットはすぐに敬遠されがち。シンプルで安全基準を満たした布絵本や、洗えるガラガラ、長く使えるベビー服などが安心です。

👉 注意喚起: 「可愛いから」とぬいぐるみを大量に贈るのは避けましょう。親から見ればホコリや収納の悩みを増やすだけになりかねません。

幼児期(3〜6歳)

体を使った遊びや、想像力を広げるアイテムが喜ばれます。積み木やブロック、簡単なボードゲームなどは親子で一緒に楽しめるためおすすめです。

👉 注意喚起: 大型ジャングルジムや流行キャラクターのおもちゃは「置き場所問題」や「すぐ飽きるリスク」が高いため要注意です。

小学生(7〜12歳)

この時期は「学びと遊びを両立できる」ものが好まれます。図鑑や観察ノート、科学実験キットなど、学校生活に直結するプレゼントは親からも歓迎されやすいです。

👉 注意喚起: 孫が欲しがっても、ゲーム機やスマホは家庭ごとの教育方針が大きく異なります。必ず親に確認してからにしましょう。

中高生(13〜18歳)

シンプルで長く使えるものが喜ばれます。文房具、腕時計、学習用の椅子など「生活を支える実用品」は無難で好印象です。体験ギフト(コンサートや旅行チケット)も思い出に残ります。

👉 注意喚起: 高額ブランド品や最新ガジェットは「誰に相談もなく買った」と不満を招きやすいので、親と必ず話し合いを。

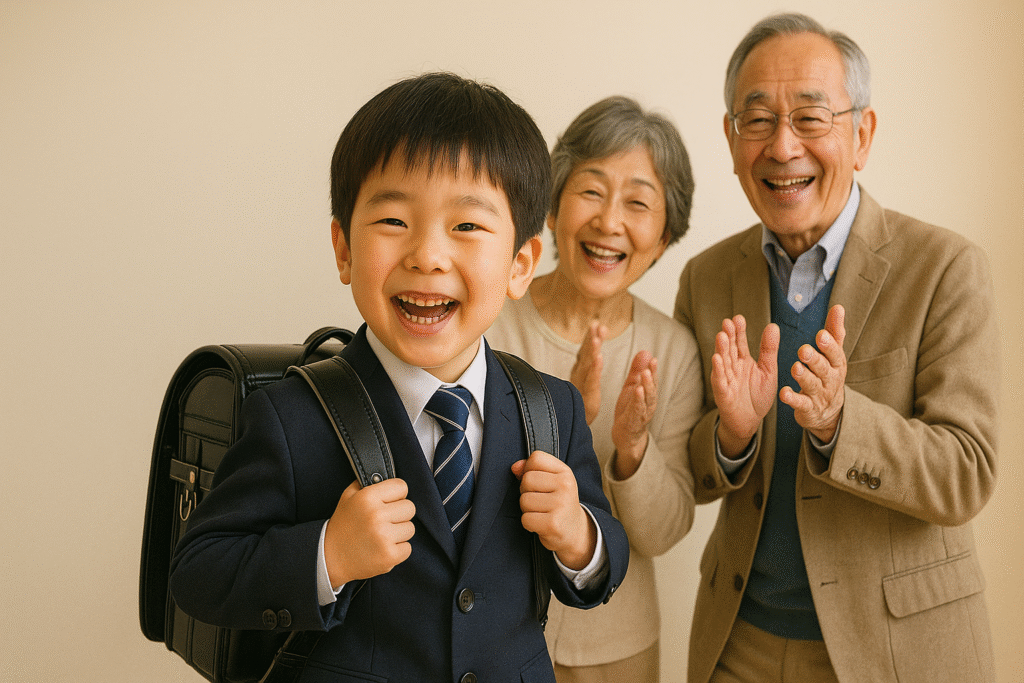

入園・入学祝いで喜ばれる実用品

入園・入学祝いでは、学用品や通学リュックなど 実用的に長く使えるもの が定番です。その中でもランドセルは、祖父母が贈る代表的なプレゼントですが、実は「トラブルの火種」になりやすいアイテムでもあります。

よくあるケースとしては、

こうしたズレは、祖父母としては「良かれと思って」選んだつもりでも、親世代からすると「迷惑だった」と受け取られることがあるのです。

実際に親世代が重視しているのは、軽さ・丈夫さ・防水性・6年間安心して使えること。デザインやブランドよりも、子どもが毎日快適に通学できるかどうかを大切にしています。

そのため、ランドセル選びで失敗しないためには、必ず親世代と事前に相談することが鉄則です。

「どんな種類が良い?」と聞くよりも、「この中からならどれが助かる?」と選択肢を示すとスムーズに決まりやすくなります。

見栄を張る必要はありません。むしろ、親世代や孫と一緒にカタログを見たり、展示会に行ったりして「一緒に選んだ」という思い出を作ることが、最高のプレゼントになります。

人気アイテムの参考例(Amazon・楽天)

実際に多くの家庭で選ばれているアイテムを参考にすると、候補を絞りやすくなります。ここでは Amazon や 楽天 の売れ筋ランキングで目立つ商品を一般名称でまとめました。

| ジャンル | 人気アイテム例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 水筒 | 名入れ可能な軽量ステンレスボトル | 食洗機対応、替えパーツ入手可 |

| 弁当箱 | シリコンパッキン付き2段ランチボックス | 洗いやすく、仕切りで栄養バランス◎ |

| 文房具 | 名入れ鉛筆・替芯が手に入るシャープペン | 学校ルールに対応しやすい |

| パズル | 木製知育パズル(型はめ・図形) | 遊びながら空間認識力を育む |

| 積み木 | 日本製ブナ材の積み木セット | 安全基準クリア、長く使える |

| 教育玩具 | 日本地図パズル | 遊びながら地理学習ができる |

| 絵本 | ロングセラーの名作絵本セット | 世代を超えて読み継がれる |

| 衣類 | 吸水速乾タオル・UVカット帽子 | 季節を問わず使える消耗品 |

| バッグ | 通園・通学リュック(軽量・反射材付き) | 親が管理しやすく、子どもが背負いやすい |

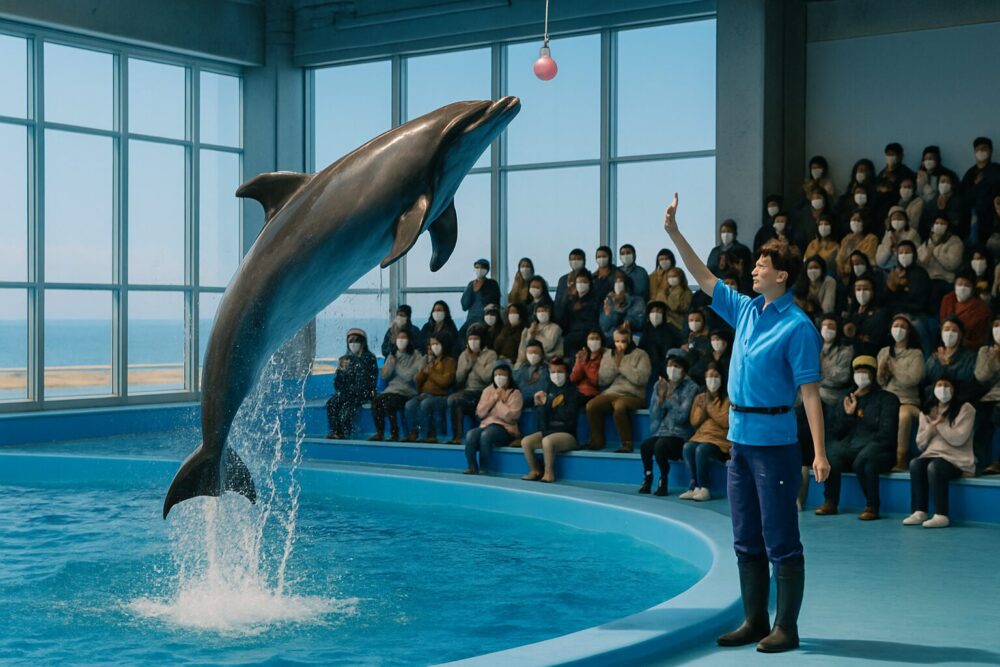

| 体験ギフト | 動物園・水族館チケット | 家族の思い出として残せる |

💡 ポイントは「長く使える・親の管理がしやすい・安全性が確認できる」こと。これらを基準に選ぶと、失敗が少なくなります。

孫との時間を増やす「体験型ギフト」

モノだけでなく、一緒に過ごす時間や体験を贈ることも立派なプレゼントになります。動物園や水族館のチケット、家族で行けるレストランの食事券、写真館での記念撮影などは、親世代からも「負担が少なく、ありがたい」と受け取られやすい選択です。

特に、孫にとっては「祖父母と過ごした特別な1日」が大切な思い出になります。モノは壊れたり飽きたりしますが、体験は心に残り続けるため、家族全体に価値をもたらすプレゼントとして非常におすすめです。

👉 注意点としては、必ず事前に日程や内容を親世代と共有し、無理のない範囲で計画すること。これだけで「サプライズ」ではなく「安心できる贈り物」になります。

失敗しないプレゼント選びの3つのコツ

コツ①: 孫の希望より「親の管理のしやすさ」を優先する

孫が欲しがる=正解、ではありません。実際に片づけや管理を担うのは親世代です。喜ぶ顔だけを想像するのではなく、その後の生活にどう影響するかを考えましょう。

コツ②: 高額・大型のプレゼントは必ず相談する

値段が張るもの、大きなものは「ありがたい」を超えて「困る」に変わる危険があります。相談せずに買ってしまうと「なぜ勝手に?」と亀裂の原因に。

コツ③: 「驚かせる」より「安心して受け取れる」を重視する

サプライズは嬉しい反面、実用品や教育方針に合わないと裏目に出ます。選択肢を示して「この中ならどう?」と聞くだけで、安心感と信頼感が大きく変わります。

祖父母から孫へ プレゼントのまとめ

祖父母から孫へのプレゼントは、「孫が喜ぶ」だけでなく「親が負担に感じない」ことが大切です。実用性や発達段階への配慮、相場の共有、体験型ギフトの導入など、小さな工夫で家族全員が喜べる選択に変わります。

記事のポイントをまとめました。

✅実用性と日常の運用しやすさを最優先にする

✅親世代の管理負担を下げる材質や仕様を選ぶ

✅孫との時間や体験につながるギフトを軸にする

✅教育方針の可否や条件は事前相談で確認する

✅相場は無理のない範囲でレンジを共有しておく

✅発達段階に沿った遊びが学びと満足を両立させる

✅大型や重量物は祖父母宅に置く提案も効果的

✅収納や掃除の手間を含めた総コストで判断する

✅流行より拡張性と長く遊べる設計を重視する

✅衣類はサイズ調整や通年素材で使用期間を延ばす

✅家族のテイストに合わせて色柄を慎重に選定する

✅高額品は共同購入や代替案で心理負担を軽減する

✅ランドセルは見栄を張らずに相談が必須

✅メッセージと開けやすい包装で体験価値を高める

✅祖父母から孫へ プレゼントは家族全員が嬉しい形にする

最後までお読みいただきありがとうございました。